| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

B E R I C H

T E |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

A K T U E L L E B E R I C H T E |

|

|

| |

|

|

|

| Home |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Über uns |

|

<< Home |

>> Berichte << |

>> Archiv |

|

|

|

|

|

|

| Berichte |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Galerie |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Presse |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Dichtung |

|

Fr,

02.01.26 |

Kältester

Jahreswechsel seit 24 Jahren |

|

| Links |

|

|

| Kontakt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Hintersee |

|

PROSIT 2026! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| WETTER |

|

Die Wetterstation

Hintersee wünscht ein gutes neues Jahr mit den traditionellen Eindrücken

vom |

|

|

|

| Niederschlag |

|

Silvesterfeuerwerk über

der Ladenbachmetropole im Herzen der Osterhorngruppe. |

|

|

|

|

| Temperatur |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Prognosen |

|

Wettertechnisch verlief

der diesjährige Jahreswechsel recht ruhig. Schon der gesamte Dezember war

unter viel |

|

|

| Gewitter |

|

Hochdruckeinfluss

gestanden und brachte noch rechtzeitig zwei Tage vor Schluss eine dünne

weiße |

|

|

|

| Winter |

|

Schneedecke in unsere

Gemeinde. Zudem glitt kalte Luft aus Nordwest herbei. Am Altjahrstag zeigte

sich das |

|

|

| Buch |

|

Wetter von seiner

freundlichen und sonnigen Seite. Im Tagesverlauf kamen einige Wolken hinzu,

die von einer |

|

|

| Rekorde |

|

uns streifenden Front

stammten. Während es östlich von Salzburg entlang der Alpennordseite mit |

|

|

|

| Historisch |

|

Schneeschauern und Wind

ungemütlich wurde, schien bei uns der Mond durch die dünne Wolkenschicht und

es |

|

|

| |

|

hatte frostige

Temperaturen. |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Mit -5,7 °C genau zur

Jahreswende um Mitternacht war es heuer frostig und so kalt wie seit 24

Jahren zu diesem |

|

| |

|

Zeitpunkt nicht mehr.

Beim Jahreswechsel von 2001 auf 2002 musste man sich bei Temperaturen von

rund -10 |

|

|

| |

|

°C schon warm anziehen.

Dagegen war es von 2022 auf 2023 mit +6,8 °C regelrecht „schweißtreibend

heiß |

|

|

| |

|

gewesen“. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Links: |

>> Fotoalbum: 01.01.26 Kältester

Jahreswechsel seit 24 Jahren |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Mo,

01.12.25 |

Rückblick

November: Die zwei Gesichter des Nebelmondes |

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

+ 145,5 l/m² Niederschlag |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

+ 51,5 cm Neuschnee |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

+ 2,8 °C mittlere

Temperatur |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

+ 4 Eistage |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Der elfte Monat des

Jahres vollzog in seiner Mitte den

Wechsel vom wohligen Spätherbst hin zum Frühwinter. |

|

|

| |

|

Die erste Novemberhälfte

verlief in den höheren Tallagen oft sonnig in sehr milder Luft. Danach

stellten sich hier |

|

|

| |

|

der erste Schnee und

zeitweiliger Dauerfrost ein. In den Niederungen wechselte man dagegen vom

Hochnebel- |

|

|

| |

|

zum Wolkengrau mit

weniger milden Lichtblicken dazwischen. Wie schon der gesamte Herbst, zeigte

sich der |

|

|

| |

|

November in Niederschlag

und Temperatur am Ende recht entspannt etwas über dem langjährigen Schnitt. |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Am Beginn des dritten

Herbstmonats stand der Alpenraum an der Vorderseite eines Islandtiefs unter

Zufuhr recht |

|

| |

|

warmer Luftmassen. Das

Frontsystem des Tiefs drängte alsbald das Hoch über dem südöstlichen

Mitteleuropa |

|

|

| |

|

ab und brachte Regen.

Dahinter baute sich rasch von Südwesten her neuer Hochdruck im Vorfeld

des |

|

|

| |

|

ehemaligen Hurrikans

„Melissa“ auf, der über dem nördlichen Atlantik langsam ins Nirvana driftete.

In schwacher |

|

|

| |

|

Höhenströmung stellte

sich hierzulande eine typische Inversionslage ein. Rund um den ersten

Dekadenwechsel |

|

|

| |

|

glitt der Hochdruck mit

seinem Kern nach Osteuropa ab und ein Höhentief aus dem Mittelmeerraum wurde

an |

|

|

| |

|

dessen Südwestflanke um

den Ostalpenraum herumgeführt. Ein weiteres Höhentief strich an der Nordseite

eines |

|

| |

|

westeuropäischen

Hochkeils hinweg. Wieder neigte das Wetter zur Inversion. Zur Monatsmitte

belagerte ein |

|

|

| |

|

Trog mit Tiefdruck über

den Britischen Inseln und der Biscaya den Kontinent. Bei uns etablierte dies

eine |

|

|

| |

|

südwestliche

Höhenströmung, mit der hochsommerlich anmutende Subtropikluft samt etwas

Saharastaub |

|

|

| |

|

advehiert wurde. Die

Temperatur stieg in 1.500 m auf +17 Grad. Mangels eines richtigen

Föhndurchbruchs und |

|

|

| |

|

der tiefstehenden Sonne

konnte sich die Qualität der Luftmasse nicht nach unten durchsetzen. Mit dem

Kopf |

|

|

| |

|

durch die Wand wollte

schließlich polare Kaltluft nach der ersten Novemberhälfte. Zwischen einem

Islandhoch |

|

|

| |

|

und einem Baltikumtief

wurde sie erfolgreich in den Alpenraum geschoben. Ein Nordseetief samt

Ablegertief über |

|

| |

|

Italien sorgte für

neuerliche Niederschläge. Die eingeflossene Kaltluft kam nach Schwenk in die

dritte |

|

|

| |

|

Novemberdekade zur Ruhe

und konnte unter einem Azorenhochkeil auskühlen. Es herrschte an den

Morgen |

|

|

| |

|

mäßiger bis strenger

Frost. Die letzte Novemberwoche wurde von einem Nordseetief eröffnet, das

über |

|

|

| |

|

Norddeutschland hängen

blieb. AN seiner Rückseite strömte erneut Kaltluft in den Mittelmeerraum,

wodurch es |

|

|

| |

|

zu wiederholten

Niederschlägen durch Italientiefs kam. Das erste Adventwochenende stand unter

antizyklonalem |

|

| |

|

Einfluss, der von der

kaum wetteraktiven Warmfront eines Nordmeertiefs unterbrochen wurde. Mit der

Front kam |

|

|

| |

|

es vor allem in der Höhe

zu einer deutlichen Milderung. |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Den inversiven Kontrast

bei den Temperaturen sah man auch in der Monatsbilanz für Österreich. Trotz

der kalten |

|

| |

|

zweiten Hälfte fiel der

November auf den Bergen um 0,5 °C leicht zu mild aus. Dagegen betrug die

Abweichung |

|

|

| |

|

in den Tallagen -1 °C im

Vergleich zur aktuellen Normalperiode 1991-2020. Im Verhältnis zum

Referenzmittel |

|

|

| |

|

1961-90 wiesen sowohl die

Tallagen mit +0,2 °C als auch die Berge mit +1,6 °C ein Plus auf. Die

Stationen auf |

|

|

| |

|

der Loferer Alm (1.623 m;

Mittel: 2,5°C, Abw.: +0,7 °C) und am Feuerkogel (Oberösterreich, 1.618 m;

Mittel: 2,0 |

|

|

| |

|

°C, Abw.: +0,6 °C)

schafften es unter die relativ mildesten Plätze in Österreich. In Salzburg

gab es die höchste |

|

|

| |

|

Monatsmitteltemperatur

mit 4,5 °C am Kolomansberg (1.114 m), wo sich mit 20,5 °C am 13. November

zudem |

|

|

| |

|

das wärmste Tagesmaximum

des Bundeslandes ereignete. Am kältesten war es in Salzburg ebenso auf

einem |

|

|

| |

|

Gipfel. Und zwar jenem

des Sonnblicks (3.105 m) mit -20,6 °C am 22. November. Zu den relativen

Spitzenreitern |

|

| |

|

zählten Salzburger Orte

ebenfalls bei der Sonnenscheindauer. Zell am See (118 Stunden, Abw.: +92 %)

und |

|

|

| |

|

Krimml (70 Stunden, Abw.:

+89 %) waren hier ganz vorne mit dabei. Generell waren die Regionen von |

|

|

| |

|

Vorarlberg bis in den

Südosten sowie nördlich der Alpen bis Niederösterreich mit Überschüssen von

verbreitet |

|

|

| |

|

bis zur Hälfte, lokal bis

knapp des Doppelten des Solls im November die sonnigsten in Österreich. Im

Nordosten |

|

|

| |

|

schien die Sonne immerhin

noch bis zu einem Viertel öfter. Im nördlichen Waldviertel auch bis zur

Hälfte mehr. |

|

|

| |

|

Eine ausgeglichene Bilanz

wiesen die Nebelregionen in Oberösterreich auf. Bundesweit betrug das

Sonnenplus |

|

|

| |

|

33 %. Es war einer der 15

sonnigsten in der österreichischen Messreihe. Sonnenreichster Platz war mit

171 |

|

|

| |

|

Stunden die Villacher

Alpe (Kärnten). Nach Kärnten ging mit dem Loiblpass und 256 l/m²

Niederschlag |

|

|

| |

|

außerdem der Siegerpokal

für den nassesten Ort Österreichs. Über weite Teile des Bundesgebiets zeigte

sich |

|

|

| |

|

der November ausgeglichen

feucht. Zugewinne bis zur Hälfte erzielte der Nordosten, lokal im

nördlichen |

|

|

| |

|

Waldviertel sammelte sich

knapp das Doppelte. Dafür blieb es vom Tiroler Oberland bis Oberkärnten

zwischen |

|

|

| |

|

einem und zwei Drittel zu

trocken. Österreichweit war der November schlussendlich mit -5 % Abweichung

beim |

|

|

| |

|

Niederschlag nur marginal

unterdurchschnittlich. |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

In Hintersee

präsentierte sich der November mit einer Niederschlagsmenge von 145,5 l/m²

bei einer Abweichung |

|

| |

|

von +19 % etwas feuchter

als im Mittel. Der Niederschlag verteilte sich dabei auf 12 Niederschlagstage

(-1 Tag) |

|

|

| |

|

und damit gleich viel wie

im Vorjahr. Der nasseste Tag war der 17. November mit 34 l/m² aus einer

Regen- und |

|

|

| |

|

Schneekombination. Dafür

blieb es vom 4. Bis 8. Und vom 12. Bis 16. November jeweils 5 Tage

hintereinander |

|

|

| |

|

trocken. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Der Löwenanteil des

Niederschlags entfiel auf den Regen, wobei dieser am 17. November mit der

größten |

|

|

| |

|

Tagesmenge von 30 l/m²

sein Wirken für diesen Monat einstellte. Mit -9 % landete der heurige

November genau |

|

|

| |

|

in der Mitte unserer

Messreihe. Es gab 6 Regentage (-4 Tage). Gemeinsam mit 2024 und 2018 die |

|

|

|

| |

|

zweitwenigsten. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Ebenso mittelmäßig

präsentierte sich der November beim Neuschnee mit einer Summe von 51,5 cm bei

einem |

|

|

| |

|

Minus von 14 %. Am

meisten schneite es mit 15 cm am 25. November. Es war einer von gesamt 7 |

|

|

|

| |

|

Schneefalltagen (+1 Tag).

Die Monatsmenge reichte jedoch, um vom ersten Schneefall des Winters am

17. |

|

|

| |

|

November bis zum

Monatsende eine 14-tägig geschlossene Schneedecke an unserer Station zu

halten. Ihren |

|

|

| |

|

Höhepunkt erreichte sie

mit 22 cm am 26. November. Es war die längste Schneedeckendauer in einem |

|

|

| |

|

November seit 2017. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Bei den Temperaturen

schaffte der November die fast perfekte Zweiteilung. Da der Wetterumschwung

erst am |

|

|

| |

|

17. November kam, suppte

die recht milde erste Monatshälfte noch ein Stück weit in die markant zu

kalte zweite |

|

|

| |

|

Novemberhälfte hinein.

Eine Abweichung von -1,5 °C in der zweiten Monatshälfte reichte aus, um diese

zur |

|

|

| |

|

kältesten zweiten

Halbzeit seit 2010 (Abw.: -2 °C) zu machen. Betrachtet über den ganzen Monat

lag der |

|

|

| |

|

November mit einer

Abweichung von +0,2 °C bei einer Mitteltemperatur von 2,8 °C sehr nahe am

langjährigen |

|

|

| |

|

Schnitt und damit

selbstredend im Mittelfeld unserer Messreihe zwischen den Novembern 2002

(Mittel: 2,9 °C) |

|

|

| |

|

und 2010 (Mittel: 2,7

°C). Das höchste Tagesmaximum erzielten wir mit 15,5 °C gleich am 1.

November. Am |

|

|

| |

|

tiefsten sank das

Thermometer mit -9,7 °C am 23. November. Es war das niedrigste Tagesminimum

im |

|

|

| |

|

November seit 12 Jahren

und das zehntkälteste eines Novembertages in der heimischen Messhistorie.

Wir |

|

|

| |

|

zählten heuer 4 Eistage

(+1 Tag), 12 Frosttage (-2 Tage) und 18 kalte Tage (-4 Tage). Die Anzahl der

Eistage |

|

|

| |

|

war seit 2013 nicht mehr

so hoch. |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

In Tateinheit mit dem

Novemberende ging auch der meteorologische Herbst, bestehend aus den

Monaten |

|

|

| |

|

September, Oktober und

November, vorbei. Dieser benahm sich heuer relativ unauffällig. Nach den |

|

|

|

| |

|

Wärmeeskapaden der

vergangenen 3 Jahre sank die gemittelte Temperatur des Herbstes im Jahr 2025

bei uns |

|

| |

|

in Hintersee auf 7,6 °C

ab. Mit einer Abweichung von +0,4 °C war der heurige Herbst ein

Mittelständler und |

|

|

| |

|

gleich temperiert wie

sein Vorgänger aus 2021. Der September fiel noch zu warm aus, während Oktober

und |

|

|

| |

|

November durchschnittlich

schlossen. Die Niederschlagssumme belief sich auf 533 l/m² und lag 7 % im

Plus. |

|

|

| |

|

Über alle drei Monate

verteilte sich der Niederschlag durchaus gleichmäßig, wobei der Oktober einen

etwas |

|

|

| |

|

größeren Anteil hatte.

Die Anzahl an Regen- und Schneefalltagen bewegte sich mit 36 bzw. 7 (jeweils

-1 Tag) |

|

|

| |

|

am langjährigen Normal. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Das Bundesland Salzburg

landete bei Temperatur und Sonnenscheindauer im Herbst 2025 eine Abweichungs- |

|

|

| |

|

nullnummer. Einzig an

Niederschlag akkumulierten sich um 12 % weniger als im Soll. Sonnigster Platz

war der |

|

|

| |

|

Sonnblick mit 450

Stunden. |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Die Herbstbilanz für

Österreich hatte genauso keine Ausreißer zu bieten. AM engsten am

langjährigen Mittel der |

|

|

| |

|

Jahre 1991-2020 lag die

gemittelte Temperatur mit einer minimalen Abweichung von +0,1 °C. Im

Vergleich zum |

|

|

| |

|

Klimamittel 1961-90 gab

es dann unterschiedliche Abweichungen. Diese betrugen in den Tallagen +0,8 °C

und |

|

|

| |

|

auf den Bergen +0,5 °C.

In der Messhistorie Platz 43 bzw. 39. Der heurige Herbst war damit ident

temperiert wie |

|

| |

|

der aus 2021. Die Sonne

strahlte um magere 3 % weniger als üblich. Am längsten mit 509 Stunden

am |

|

|

| |

|

Brunnenkogel (Tirol).

Beim Niederschlag fiel das Defizit mit -10 % zwar etwas größer, aber dennoch

innerhalb |

|

|

| |

|

der normalen

Schwankungsbreite aus. Niederschlagsreichster Fleck war der Loiblpass mit 601

l/m². |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Quelle: www.geosphere.at |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Links: |

>> Tagesniederschläge |

>> Herbstvergleich |

>> Herbstvergleich Temp. |

|

| |

|

|

>> Monatsrangliste Niederschlag |

>> Tagestemperaturen |

>> Klimatage |

|

| |

|

|

>> Monatsvergleich Regen |

>> Monatsvergleich Temp. |

>> Winterstatistik |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

So,

23.11.25 |

Kältester

Novembertag seit 12 Jahren |

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Die Vorzeichen für einen

eisigen Sonntag standen gut und konnten an unserer Station zum kältesten |

|

|

|

| |

|

Novembertag seit 2013

umgemünzt werden. Frischer Neuschnee, eingeflossene polare Kaltluft und

ein |

|

|

| |

|

Aufklaren über Nacht

waren die entsprechenden Zutaten für einen richtigen Wintertag. Tagsüber

strahlte die |

|

|

| |

|

Sonne, die Temperaturen

blieben im Frostbereich bis sie am Abend aufgrund einer Warmfront

allgemein |

|

|

| |

|

anstiegen. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Zwischenhoch nach

Schneetiefs |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Unter der Woche fiel der

erste Neuschnee der heurigen Wintersaison. Ein Tief-Doppel über Skandinavien

und |

|

|

| |

|

der Adria ließ die

Schneedecke an unserer Messlatte auf 15 cm steigen. Zum Wochenende hin

verließ der Trog |

|

|

| |

|

mit den beiden Tiefs den

Alpenraum ostwärts und an seiner Rückseite glitt polare Kaltluft aus

nördlicher Richtung |

|

| |

|

herbei. AM Samstag hielt

sich dabei noch eine mehr oder weniger dicke Dunstschicht, die sich in der

Nacht zu |

|

|

| |

|

Sonntag vollends

auflöste. Damit stand vor allem in den schneebedeckten Tälern eine

makellose |

|

|

|

| |

|

Strahlungsnacht bevor, in

der es ungehindert auskühlen konnte. Geschuldet war dies einem von

Südwesten |

|

|

| |

|

heranrückenden Hochkeil,

der am Sonntag wetterbestimmend wurde. |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Niedrigstes

Novemberminimum seit 2013 |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Mit einem Tiefstwert von

-9,7 °C um halb acht Uhr morgens war es an unserer Station in Hintersee

das |

|

|

| |

|

niedrigste Minimum eines

Novembertages seit den -10,6 °C vom 28. November 2013. Zugleich schaffte es

der |

|

|

| |

|

heutige Sonntag auch in

die Top 10 der kältesten Novembertage unserer Messreihe (seit 2002). Alle

anderen |

|

|

| |

|

Einträge stammten aus

den Jahren 2001, 2005, 2008, 2010 und eben 2013. Am eisigsten war es mit -12

°C am 25. November 2005. |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Die 10 kältesten

Novembertiefstwerte |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

1 |

25.11.2005 |

-12,0 °C |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

2 |

24.11.2005 |

-11,0 °C |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

3 |

30.11.2010 |

-10,7 °C |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

4 |

28.11.2013 |

-10,6 °C |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

5 |

23.11.2005 |

-10,5 °C |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

6 |

27.11.2013 |

-10,1 °C |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

7 |

15.11.2001 |

-10,0 °C |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

29.11.2005 |

-10,0 °C |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

23.11.2008 |

-10,0 °C |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

10 |

23.11.2025 |

-9,7 °C |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Strenger Frost im

November früher normal |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Im November geht es aber

noch zapfiger, wie uns die Daten seit den 1960ern an der Hydrografischen

Station in |

|

|

| |

|

Faistenau verdeutlichen.

Das absolute Novemberminimum ereignete sich hier mit -17,3 °C am 23.

November |

|

|

| |

|

1988. Am 22. November

1998 sank das Thermometer auf -16,5 °C und am 26. November 1989 immerhin auf

– |

|

|

| |

|

15,9 °C. Zweistellige

Minima kamen im November außerdem in den Jahren 1965, 1971, 1972, 1975, 1977,

1981, |

|

| |

|

1983, 1985, und 1999 vor.

In manchen Jahren sogar mehrfach. Ein Auftreten von strengem Frost war somit

in |

|

|

| |

|

früheren Jahrzehnten

relativ normal und ist erst in den letzten 1 ½ Jahrzehnten rar geworden. |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Kältepole in Tirol,

Salzburg und OÖ |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Der Eisschrank der Nation

wurde mit -20,1 °C nach Tannheim (Tirol) geliefert. Ausgenommen Salzburger

Orte, |

|

|

| |

|

reihten sich dahinter

Liebenau/Gugu mit -17,2 °C (Oberösterreich) und Ehrwald mit -16,3 °C (Tirol)

ein. |

|

|

| |

|

Dazwischen lagen aber

bereits die eisigsten Salzburger Gemeinden, die von Zell am See mit -17,8 °C,

St. |

|

|

| |

|

Michael mit -17,3 °C und

Radstadt mit -17,1 °C angeführt wurden. Tamsweg (-16,2 °C) und Rauris (-15,8

°C) |

|

|

| |

|

schafften es ebenfalls

noch in die österreichweiten Top 10. |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Bad Hofgastein (-13,6

°C), Krimml (-13,3 °C), Abtenau (-11,9 °C), St. Veit (-10,9 °C und St. Johann

(-10,4 °C) |

|

|

| |

|

waren ebenso mit

zweistelligen Minusgraden dabei. Die mildesten Minima gab es in Mattsee (-7,7

°C), der Stadt |

|

| |

|

Salzburg (-8 °C), im

benachbarten St. Wolfgang (-8,1 °C) und in Lofer (-8,6 °C). |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Auf den Bergen wies der

Sonnblick (3.105 m) mit -18,1 °C den Tiefstwert auf. Dahinter folgten die

Rudolfshütte |

|

|

| |

|

(2.304 m) mit -16,9 °C

und die Schmittenhöhe (1.973 m) mit -13,1 °C. Am Feuerkogel (1.618 m,

Oberösterreich) |

|

| |

|

waren es -11,6 °C, auf

der Loferer Alm (1.623 m) -10,6 °C und am Kolomansberg (1.114 m) -9,1 °C. |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Quelle:

www.austrowetter.at, wetter.orf.at |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Links: |

>> Tagestemperaturen |

>> Winterstatistik |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Fr,

31.10.25 |

Rückblick

Oktober: Die graue Allerwelts-Herbstmaus |

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

+ 216 l/m² Niederschlag |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

+ 67 l/m² höchste

Tagesregenmenge |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

+ 7,2 °C mittlere

Temperatur |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

+ 12 trockene Tage am

Stück |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Wer heuer auf einen

goldenen Oktober hoffte, wurde aufgrund des historisch hohen Feinunzenpreises

jäh |

|

|

| |

|

enttäuscht. Die Wälder

trieben ihr allherbstliches Farbenspiel, die Berge versuchten es mit dem

ersten Weiß, |

|

|

| |

|

jedoch der Himmel bestand

meistens auf ein schlichtes Grau. Der fehlende Sonnenschein, Wolken,

Hochnebel |

|

|

| |

|

und Wind verpassten dem

heurigen Oktober ein etwas tristes Antlitz. Es gab um ein Drittel mehr Regen

und |

|

|

| |

|

dazwischen eine knapp

2-wöchige Trockenphase. Nach den Wärmeeskapaden der letzten drei Jahre

plumpste |

|

|

| |

|

der Oktober auf ein

normales Temperaturniveau ab. |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Der Oktober fing

hochdruckgeprägt an. Eine kräftige Antizyklone thronte über Nordwestrussland,

wobei der |

|

|

| |

|

Rücken von den Azoren bis

zum Kaspischen Meer reichte. Der Alpenraum wurde dabei ganz zu Anfangs

von |

|

|

| |

|

einem Höhentief über

Osteuropa gestreift. Nach ein Paar trockenen Tagen mischte der ehemalige

Hurrikan |

|

|

| |

|

„Humberto“ als

außertropisches Orkantief über den Britischen Inseln das Geschehen auf. Mit

ihm wurde die Mitte |

|

| |

|

der ersten Oktoberdekade

recht nass und frisch mit Schnee auf rund 1.000 m herab. Lokal sank die |

|

|

|

| |

|

Schneefallgrenze im

oberen Lammertal sogar bis zum Talboden. Es folgte ein weiteres von den

Briten nach |

|

|

| |

|

Skandinavien wanderndes

Tief, das eine feuchte Woche in nordwestlicher Strömung fortsetzte. Dahinter

baute |

|

|

| |

|

sich allerdings schon ein

Hoch über dem Ostatlantik auf, welches zum Dekadenwechsel über

Mitteleuropa |

|

|

| |

|

hinweg südostwärts

auskeilte. Das Mitteldrittel des Oktobers stand nun vollends unter dem

blockierenden Hoch |

|

|

| |

|

über den Britischen

Inseln. Die Frontalzone wurde nordwärts abgelenkt, jedoch gelangte in

nördlicher Strömung |

|

|

| |

|

kühle Luft in den

Alpenraum. So verging die meiste Zeit der Hochdruckdominanz in den

Niederungen unter |

|

|

| |

|

Hochnebel. Mit dem

Wechsel in das finale Oktoberdrittel setzte sich das Blockadehoch nach

Südosteuropa in |

|

|

| |

|

Bewegung und im Vorfeld

sich nähernden Tiefdrucks drehte die Strömung auf Südwest. Es kam zu den |

|

|

| |

|

mildesten Tagen im

Oktober. Die kurze Föhnepisode wurde von einem Schottlandtief beendet, dessen

Randtief |

|

|

| |

|

über dem Ärmelkanal sich

zum Sturmtief aufschwang und eine markante Kaltfront in den Alpenraum

lenkte. |

|

|

| |

|

Stürmischer Westwind

brachte kühle Luft und es schneite ein zweites Mal auf den Bergen. Das

letzte |

|

|

|

| |

|

Oktoberwochenende stand

noch im Zeichen des nach Skandinavien weitergewanderten Tiefkomplexes, dem

ein |

|

| |

|

Tief bei den Britischen

Inseln folgte. Windiges Nordwestwetter mit wiederholten Fronten sorgten für

eine zweite |

|

|

| |

|

Regenphase diesen Monat.

Am Oktoberende setzte sich von Südwesten her zögernd Hochdruck durch und

es |

|

|

| |

|

wurde milder. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Auffällig unauffällig

waren diesen Oktober in Österreich die Temperaturen. Bundesweit gemittelt lag

der zweite |

|

|

| |

|

Herbstmonat in den

Niederungen um 0,3 °C unter der aktuellen Klimanormalperiode 1991-2020 und

damit |

|

|

| |

|

erstmals nach 3 Jahren

mit ungewöhnlichen Wärmeanomalien wieder recht gut beim Schnitt. Auf den

Bergen |

|

|

| |

|

betrug die Abweichung

sogar -1,5 °C, was hier den kühlsten Oktober seit 2016 bewirkte. Mit

Abweichungen von – |

|

| |

|

2,1 °C lagen die Loferer

Alm (1.623 m, Mittel: 4,0 °C) und der Feuerkogel (Oberösterreich, 1.618 m,

Mittel: 3,4 |

|

|

| |

|

°C) im Negativbereich

voran. Im Vergleich zum Referenzmittel 1961-90 gab es Abweichungen von +0,4

bzw. -1,3 |

|

| |

|

°C. Kuriosum am Rande:

Für das Bundesland Salzburg wurde die höchste Tagestemperatur diesen Oktober

in |

|

|

| |

|

St. Michael (1.052 m)

mit 20,3 °C am 11. Oktober erzielt. Beim Niederschlag fehlte österreichweit

ein Viertel des |

|

| |

|

Üblichen. Dies lag vor

allem an ausbleibender Tiefdrucktätigkeit im Mittelmeerraum, die im Herbst

normalerweise |

|

| |

|

die Alpensüdseite mit

Wasser versorgt. Entlang des Alpenhauptkamms von Tirol bis in die Steiermark

sowie |

|

|

| |

|

südlich davon waren die

Defizite zwischen einem Drittel und drei Viertel am größten. Bis zu einem

Drittel weniger |

|

| |

|

gab es im Osten. Meist

ausgeglichen präsentierte sich die Alpennordseite. Vom Flachgau bis zur

Eisenwurzen |

|

|

| |

|

erregnete sich der

Oktober jedoch Zugewinne bis zur Hälfte des Solls. Nassester Platz war die

Rudolfshütte mit |

|

|

| |

|

177 l/m². Die Sonne

lachte der Alpenrepublik um 17 % seltener. Damit war es der sonnenärmste

Oktober seit |

|

|

| |

|

2020 (Abw.: -29 %). Den

größten Sonnenmangel gab es dabei in einem Streifen vom Tennengau und

dem |

|

|

| |

|

Salzkammergut bis zum

Mühlviertel mit Einbußen bis gut der Hälfte. Bis zu einem Drittel weniger

Sonne gab es |

|

|

| |

|

zudem im restlichen

Oberösterreich, und von der Obersteiermark bis Niederösterreich. Sehr sonnig

mit bis zu |

|

|

| |

|

einem Drittel mehr an

Sonnenstunden war es in Osttirol und Oberkärnten. Der große Teil dazwischen

lag um das |

|

| |

|

langjährige Mittel bzw.

leicht darunter. Sonnenreichster Ort war Lienz (Tirol) mit 180 Sonnenstunden.

Am relativ |

|

|

| |

|

trübsten blieb es am

Feuerkogel und der Stadt Salzburg mit einem Minus von 54 %. |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Die Niederschlagsbilanz

in Hintersee fiel im Oktober mit 216 l/m² um 24 % überdurchschnittlich aus.

Der heurige |

|

| |

|

Oktober war damit gleich

nass wie jener aus 2011. Es gab genau im Mittel liegende 14

Niederschlagstage. Vom |

|

| |

|

11. Bis zum 22. Oktober

ereignete sich eine 12-tägige Trockenperiode, welche die längste seit 2018

war, die |

|

|

| |

|

durchgängig in einem

Oktober auftrat. |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Der Oktober blieb

gewitter- und schneefrei. Zum fünften Mal in Folge schaffte der Oktober

keinen Neuschnee- |

|

|

| |

|

gruß mehr bis ins Tal.

Seit 2015 hat es ohnehin nur noch zweimal (2016 und 2020) die Minimalmenge

von je |

|

|

| |

|

einem Ehrenzentimeter

gegeben. Zuvor gab es im Oktober immer wieder verlässlich den ersten Schnee

im Tal. |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Demnach akkumulierte sich

der Monatsniederschlag erneut rein aus dem gefallenen Regen und ein paar |

|

|

| |

|

Graupelkörnern. In dieser

Statistik lag das Plus bei 33 %, was ex aequo mit dem Oktober 1998 immerhin

den 8. |

|

|

| |

|

Platz bedeutete. Zuletzt

mehr Regen gab es 2020 (235 l/m²). Wir zählten 14 Regentage (+1 Tag) und

damit |

|

|

| |

|

genau so viele wie im

vorigen Oktober. Die größte Tagesmenge regnete es mit 67 l/m² am 6. Oktober.

Zugleich |

|

|

| |

|

war dies die

sechsthöchste Regenmenge, welche es an einem Oktobertag gab. An den 3 Tagen

vom 5. Bis zum |

|

| |

|

7. Oktober fiel mehr als

die Hälfte der Monatssumme. |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Mit einer gemittelten

Temperatur von 7,2 °C bei einer Abweichung von -0,5 °C war der Oktober nach

drei |

|

|

| |

|

Rekordjahren

hintereinander wieder einmal ein durchschnittlicher Geselle. Er platzierte

sich damit im unteren |

|

|

| |

|

Mittelfeld. Die erste

Dekade war markant zu kühl, die beiden weiteren Monatsdrittel bewegten sich

im |

|

|

| |

|

langjährigen Schnitt.

Letztmals kühler war es im Oktober 2016 (7,0 °C). Danach ereigneten sich von

2017 bis |

|

|

| |

|

2024 drei sehr warme und

drei extrem warme Oktober, die den subjektiven Eindruck ins Abnormale |

|

|

|

| |

|

verwässerten und den

diesjährigen kühl wirken ließen. Die höchste Tagestemperatur wurde mit 16,7

°C am 21. |

|

|

| |

|

Oktober gemessen. AM

tiefsten Sank das Thermometer mit 0,9 °C am 3. Oktober. Es traten einige Male

Boden-, |

|

| |

|

aber kein Luftfrost auf

(-3 Frosttage). Zudem zählten wir durchschnittliche 9 kalte Tage, die meisten

seit 2020 (12 |

|

| |

|

kalte Tage). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Quelle: www.geosphere.at |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Links: |

>> Tagesniederschläge |

>> Tagestemperaturen |

>> Winterstatistik |

|

| |

|

|

>> Tagesrangliste Regen |

>> Monatsvergleich Temp. |

|

|

| |

|

|

>> Monatsvergleich Regen |

>> Klimatage |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Di,

07.10.25 |

Erster

Bergschnee mit nassem Oktobertag |

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Mit einem Kaltluftvorstoß

im Rücken eines Orkantiefs wurde es dieser Tage erstmals im heurigen Herbst

auf |

|

|

| |

|

unseren Bergen weiß. Der

Winter grüßte kurz bis in die Niederalmen herab, im Tennengau schneite es

lokal |

|

|

| |

|

sogar bis ins Tal. In

Hintersee blieb es herunten bei flüssigem Niederschlag, der am Montag

immerhin die |

|

|

| |

|

sechstgrößte Regenmenge

eines Oktobertages brachte. Wolkenverhangener Himmel und frischer

Nordwestwind |

|

| |

|

machten die trübe

Herbststimmung perfekt. |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Ex-Hurrikan wird zum

Orkantief |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Ausgangspunkt des

Ereignisses war der ehemalige Tropensturm „Humberto“, der in den Tagen zuvor

unter |

|

|

| |

|

deutlicher Abschwächung

seinen Weg über den Nordatlantik angetreten hatte. Dort erfuhr das

Druckminimum |

|

|

| |

|

durch einen

Kaltluftvorstoß bei Grönland neues Leben. Sich zum außertropischen Orkantief

verstärkend, zog das |

|

| |

|

nunmehrige Tief „Detlef“

bis Samstag in Richtung Schottland. Seine Kaltfront erreichte am Samstagabend

den |

|

|

| |

|

Alpenraum. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

In weiterer Folge setzte

„Detlef während des Sonntags, in südöstlicher Richtung die Nordsee querend,

zum |

|

|

| |

|

Kattegat über, wo er in

der Nacht zu Montag eintraf. Zugleich schwenkte der zugehörige Trog

nebst |

|

|

|

| |

|

aufkommender

Schauertätigkeit von Nordwesten nach Mitteleuropa. Mit der nordwestlichen

Höhenströmung |

|

|

| |

|

stellte sich an der

Alpennordseite eine Staulage ein, in der die anfängliche Konvektion am

Sonntag tagsüber in |

|

|

| |

|

schauerartig durchsetzten

Dauerregen überging. |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Am Montag verlagerte

sich das einstige Orkantief unter Abschwächung an die polnische Ostseeküste.

In seinem |

|

| |

|

Rücken gelangten

weiterhin feuchte und kühle Luftmassen in den Alpenraum, sodass hier die

Niederschläge in |

|

|

| |

|

| unterschiedlicher

Intensität andauerten. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

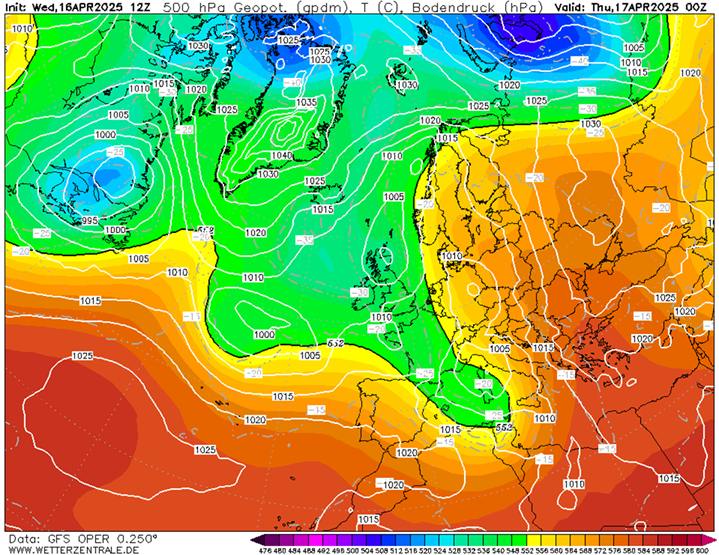

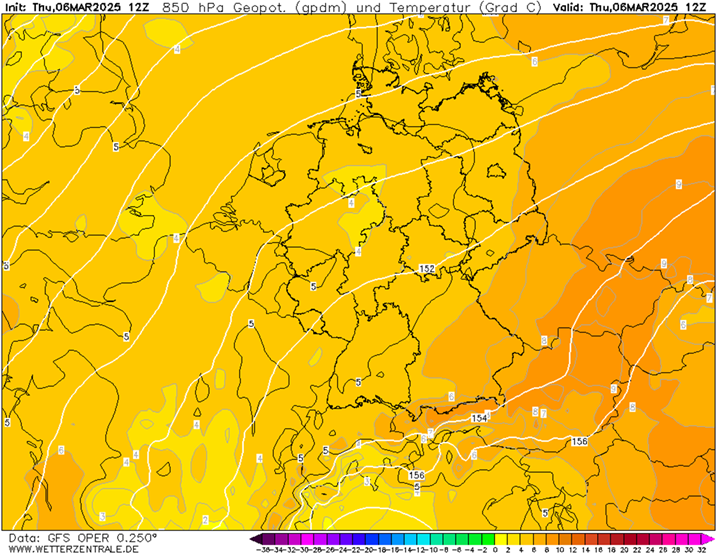

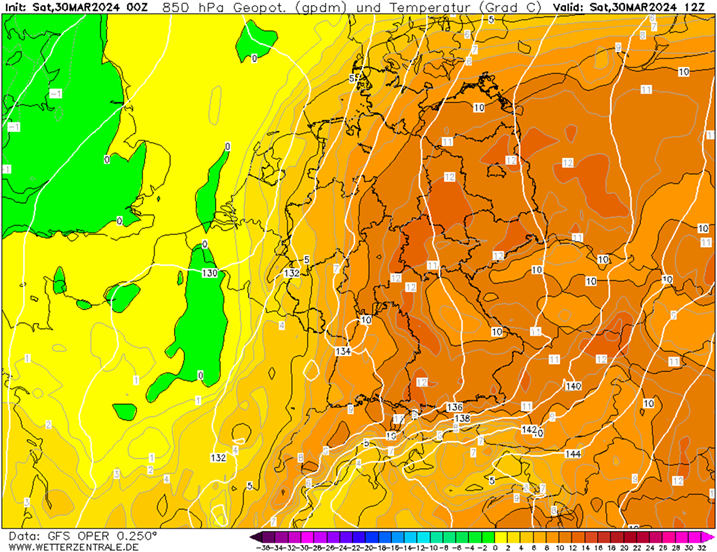

Bild: Großwetterlage in

Europa zu Montagmittag |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Bis Dienstag wanderte

„Detlef“ ostwärts zum Baltikum ab. Sein Ablegertief über dem östlichen

Mittelmeerraum |

|

|

| |

|

sollte für uns

bedeutungslos bleiben, jedoch Südosteuropa kräftige Niederschläge bringen. |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Eine Wetterbesserung fand

aber trotz Trogabzug vorerst nicht statt, denn abseits des zyklonalen

Geschehens |

|

|

| |

|

etablierte sich

zusätzlich von Südwesteuropa her ein Hochdruckgebiet, das durch die Warmluftadvektion eines |

|

|

| |

|

neuen Ex-Hurrikans namens

„Imelda“ gestützt wurde. Am Montag bildete sich das neue Hochzentrum „Rita“

über |

|

|

| |

|

den Westalpen heraus und

sorgte an seiner Vorderseite für die Fortsetzung der nordwestlichen

Strömung. |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

In diese wurden nun

etwas höher temperierte Luftmassen eingebunden, die als Warmfront des angesprochenen |

|

| |

|

ehemaligen Tropensturms

„Imelda“, nun bei Island kreiselnd, herbeigelenkt wurden. |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Zwar stieg durch das nahe

Hoch auch der Luftdruck im Alpenraum, am Wetter merkte man das nicht.

Bis |

|

|

| |

|

Dienstagabend hielt der

Niederschlag an, schwächte sich allerdings schon am Montagabend ab. Der

Charakter |

|

|

| |

|

des Regens hatte sich

von schauerartig durchsetzt in leichten bis mäßigen Dauerregen sowie Später

in teilweise |

|

| |

|

kräftiges Nieseln

gewandelt. |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Erster Bergschnee und

sechstnassester Oktobertag |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Richtiges Herbstwetter

war mit der Kaltfront und teils steif auffrischendem Nordwestwind am

Samstagabend in |

|

|

| |

|

Hintersee aufgekommen.

Nach einer postfrontalen Beruhigung über Nacht und am Sonntagmorgen kamen

am |

|

|

| |

|

Vormittag wieder erste

Regenschauer ins Tal. Diese verstärkten sich ab den Mittagsstunden und gingen

bis zum |

|

| |

|

Abend in schauerartig

durchsetzten Dauerregen über. Dieser zog sich durch die Nacht auf Montag und

auch am |

|

|

| |

|

Montagvormittag regnete

es mitunter kräftig weiter. Nach einem Abschwellen der Intensität legte der

Regen mit |

|

|

| |

|

Aufzug der Warmfront am

Montagnachmittag nochmals ein Maximum hin, um ab der Nacht zu Dienstag in

den |

|

|

| |

|

gemütlichen Ausklangmodus

überzugehen, welcher bis Dienstagabend anhielt. Während dieser Phase

nieselte |

|

|

| |

|

es durchgehend mäßig bis

stark. |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Auf den Bergen stellte

sich von Sonntag auf Montag der erste Schnee der Wintersaison ein. Lag

die |

|

|

|

| |

|

Schneefallgrenze in der

Osterhorngruppe zuerst um 1400 m, sank sie durch die

Niederschlagsintensität |

|

|

| |

|

Montagfrüh bis gegen 1000

m ab. An der nächstgelegenen Bergstation am Zwölferhorn bei St. Gilgen (1.522

m) |

|

|

| |

|

ging die Temperatur auf

-0,5 °C zurück. Auf der Postalm (1.170 m) betrug das Minimum 0,6 °C. An

unserer |

|

|

| |

|

Station in Hintersee

erreichten wir den thermischen Talboden mit 3,2 °C. Ab Montagnachmittag stieg

die |

|

|

| |

|

Schneefallgrenze dann

allmählich wieder gegen Kammniveau an. |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Damit kam am Dienstag

auch bereits Schmelzwasser des Bergschnees in die heimischen Fließgewässer,

die am |

|

| |

|

Montag schon durch den

Niederschlag zu einem kleineren Hochwasser angeschwollen waren. Der

Wasserstand |

|

| |

|

des Hintersees kletterte

markant. |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Über das Ereignis

betrachtet akkumulierten sich von Samstag- bis Dienstagabend 124,5 l/m².

Davon entfielen |

|

|

| |

|

allein auf den Montag 67

l/m². Im Allgemeinen ist das für Hintersee höchstens eine markante |

|

|

|

| |

|

Niederschlagsmenge, im

Oktober stellte dies jedoch die sechstgrößte Regensumme unserer Messreihe

dar. |

|

|

| |

|

Zuletzt mehr regnete es

an einem Oktobertag mit 114 l/m² am 24. Oktober 2018. Das war zugleich der

bislang |

|

|

| |

|

regenreichste Oktobertag

der Messreihe. Das Ausnieseln sorgte am Dienstag nochmals für 27,5 l/m².

Zuvor |

|

|

| |

|

waren am Sonntag 30 l/m²

gefallen. |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Die größten

Tagesregenmengen im Oktober |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

1 |

24.10.2018 |

114,0 l/m² |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

2 |

21.10.1996 |

113,0 l/m² |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

3 |

23.10.2014 |

112,5 l/m² |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

4 |

01.10.1997 |

87,0 l/m² |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

5 |

22.10.2014 |

76,0 l/m² |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

6 |

06.10.2025 |

67,0 l/m² |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

7 |

07.10.2011 |

59,0 l/m² |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

8 |

09.10.2003 |

54,0 l/m² |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

9 |

12.10.2009 |

52,0 l/m² |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

05.10.2019 |

52,0 l/m² |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Kurzer Wintergruß im

Lammertal |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Entgegen den üblichen

Gewohnheiten im Norden Salzburgs sank die Schneefallgrenze nicht wie sonst an

der |

|

|

| |

|

Osterhorngruppe am

tiefsten, sondern es wurde das obere Lammertal Montagvormittag zu einer

kleinen |

|

|

| |

|

frühwinterlichen Enklave.

In Annaberg-Lungötz schneite es bei 0,5 °C bis ins Tal und ab ca. 850 m wurde

es |

|

|

| |

|

weiß. Frisch war es auch

in Rußbach (2 °C) und in St. Koloman (1,9 °C). Etwas milder blieb es in

Abtenau (3,9 |

|

|

| |

|

°C). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

In Kombination mit der

Niederschlagsintensität konnte die Kaltluft ihre Wirkung unterschiedlich

entfalten. Im |

|

|

| |

|

benachbarten

Salzkammergut zeigte der Feuerkogel (1.618 m) einen Tiefstwert von -0,7 °C.

In Bad Ischl ging die |

|

| |

|

Temperatur auf 5 °C und

in St. Wolfgang (alle Oberösterreich) auf 4,9 °C zurück. Im nördlichen

Flachgau blieb |

|

|

| |

|

es mit 2,2 °C in 1.114 m

am Kolomansberg und 6,9 °C in Mattsee ein Stück milder. Innergebirg war es in

der |

|

|

| |

|

Höhe etwas frischer,

jedoch vermochte die geringere Regenstärke die Kaltluft nicht so gut

hinunterzumischen, |

|

|

| |

|

wie dies im Norden

gelang. So hatte Lofer ein Minimum von 3,9 °C als es auf der Loferer Alm

(1.623 m) auf -1,6 |

|

|

| |

|

°C hinabging. Die Minima

in Zell am See und auf der Schmittenhöhe (1.973 m) betrugen 4,5 bzw. -36,2

°C. |

|

|

| |

|

Richtig kalt war es am

Sonnblick mit -9,2 °C (3.105 m). Auf halber Höhe in Kolm-Saigurn (1.618 m)

ging es auf – |

|

|

| |

|

0,3 °C hinunter und im

Talboden von Rauris auf 4 °C. Auf der Rudolfshütte (2.304 m) waren es -4,5

°C. |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Nordstau beim

Niederschlag voran |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Wenig überraschend waren

die Staulagen an der Alpennordseite bei dieser klassischen Nordwestlage

voran. |

|

|

| |

|

Unter diesen

kristallisierte sich nochmals ein Schwerpunkt vom Tiroler Unterland bis zum

Salzkammergut |

|

|

| |

|

heraus. Von den

offiziellen Stationen lag Kössen (Tirol) mit 50,8 l/m² am Montag eindeutig in

Front. Dahinter |

|

|

| |

|

folgten die Rudolfshütte

(37,2 l/m²) und der Feuerkogel (35,5 l/m²). Weiter ging es mit Bad Aussee

(33,7 l/m², |

|

|

| |

|

Steiermark), Mondsee

(33,6 l/m², Oberösterreich) und Bad Ischl (33,5 l/m²). Das dritte Trio

bildeten Kirchdorf |

|

|

| |

|

(32,6 l/m², Tirol), Lofer

(30,7 l/m²) und Abtenau (30,1 l/m²). |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Bei den Messstellen des

Hydrografischen Dienstes Salzburg siegte Faistenau mit 49,1 l/m² vor St.

Koloman mit |

|

|

| |

|

43,4 l/m² und der

Postalm mit 37,2 l/m²). Anschließend reihten sich Rußbach (36,1 l/m²),

Filzmoos (34,4 l/m²) und |

|

| |

|

Fuschl (32,3 l/m²) ein. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Quelle:

www.wetterzentrale.de, wetter.orf,at, www.austrowetter.at, salzburg.gv.at,

www.12erhorn.at Private |

|

|

| |

|

Wetterstation

Annaberg-Lungötz von Stefan Pirnbacher |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Links: |

>> Tagesniederschläge |

>> Tagesrangliste Regen |

>> Tagestemperaturen |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Mi,

01.10.25 |

Rückblick

September: Gemütlicher Herbstauftakt mit spätem Sommergruß |

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

+ 171,5 l/m² Regen |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

+ 12,8 °C mittlere

Temperatur |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

+ 2 Sommertage |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

+ 4 Gewitter |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Der September ist nun der

erste Monat unserer Stationsgeschichte, der ein drittes Jahrzehnt in der

Messreihe |

|

|

| |

|

vollendet. 6.625 l/m²

Regen und immerhin 4,5 cm Schnee sind seit 1996 gefallen. Der Beitrag des

Septembers |

|

|

| |

|

2025 lag beim

Niederschlag ein knappes Viertel unter dem Soll. Das Temperaturmittel kam im

üblichen |

|

|

| |

|

Schwankungsbereich über

dem Normal ins Ziel. Die Witterung im Auftakt des meteorologischen

Herbstes |

|

|

| |

|

pendelte zwischen wenig

ergiebigen Fronten und kurzen Hochdruckphasen. Die Nächte blieben mild, bei

Sonne |

|

|

| |

|

wurde es warm. Vor allem

am 20. Und 21. September gab es nochmals relativ späte Sommertage. Dafür |

|

|

| |

|

gewitterte und schauerte

es in der Nacht von 15. Auf 16. September ordentlich. |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Der Beginn des

meteorologischen Herbstes stand unter ostwärts durchziehenden

Zwischenhocheinfluss. Bald |

|

|

| |

|

darauf kamen wir in die

Störungszone eines Tiefs bei den Britischen Inseln, das ein Ablegertief über

Oberitalien |

|

|

| |

|

mit sich führte. Ein

Nordmeertief brachte zur Mitte der ersten Dekade frische Luft in den

Alpenraum, wo diese |

|

|

| |

|

von Westen her unter

Hochdruck geriet. Das Zepter wurde sogleich von einem blockierenden Hoch

über |

|

|

| |

|

Nordwestrussland

übernommen. Dieses musste die Vorherrschaft aber zeitnah an ein steuerndes

Islandtief |

|

|

| |

|

abgeben, welches mit

einem Randtief bei England wechselhaftes Wetter über den ersten

Dekadenwechsel |

|

|

| |

|

hinaus etablierte. Zur

Monatsmitte querte schlussendlich das System den Kontinent. Zügig folgte

jedoch ein |

|

|

| |

|

neues Sturmtief bei

Schottland, dessen Kaltfront für kräftigen Gewitterregen sorgte. Danach

stellte sich für einige |

|

| |

|

Tage Beruhigung ein und

es wurde spätsommerlich warm. Die Hochdruckbrücke zwischen den Azoren

und |

|

|

| |

|

Nordwestrussland schloss

sich, sodass sich ein separates Hochdruckgebiet, von Skandinavien bis

Italien |

|

|

| |

|

reichend, mit Kern über

dem Balkan herausbilden konnte. Aus der bisher herrschenden warmen West-

bis |

|

|

| |

|

Südwestströmung wurde

eine südliche, mit welcher Subtropikluft zum zweiten Dekadenwechsel advehiert

wurde. |

|

| |

|

Ein folgender Trog mit

einem nach Skandinavien wandernden Tief läutete das letzte Monatsdrittel ein.

Vom Trog |

|

|

| |

|

spaltete sich ein

Höhentief ab, das sich für ein paar Tage über Frankreich einquartierte.

Feuchte und mäßig |

|

|

| |

|

warme Luftmassen

gestalteten das Wetter ab da an mit viel Bewölkung und ein bisschen Regen.

Bis zur Mitte |

|

|

| |

|

des Schlussdrittels baute

sich über Skandinavien ein Hochdruckgebiet auf, das sich bis Monatsende

ostwärts |

|

|

| |

|

nach Fennoskandien

verlagerte. An seiner Südflanke wurde das Höhentief über Frankreich zwar

südwärts |

|

|

| |

|

abgedrängt, jedoch nahm

ein neues Höhentief in der nordöstlichen Strömung von Osten her Kurs auf |

|

|

|

| |

|

Mitteleuropa. Die letzten

Septembertage verliefen unter Einfluss dieses Tiefs leicht östlich von

Österreich |

|

|

| |

|

anhaltend unbeständig und

etwas kühler als zuvor. |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Der September gestaltete

in Österreich sein Temperaturniveau in den ersten beiden Dekaden |

|

|

|

| |

|

überdurchschnittlich,

danach ging es bergab in Richtung jahreszeitlichen Normalzustand. Bundesweit

gemittelt |

|

|

| |

|

lagen die Temperaturen im

Tiefland um 1,4 °C über dem Klimamittel 1991-2020, was Platz 18 in der |

|

|

|

| |

|

österreichischen

Messgeschichte bedeutete. Auf den Bergen betrug die Abweichung +1,8 °C (Platz

19). Im |

|

|

| |

|

Vergleich zur

Referenzperiode 1961-90 lagen die Abweichungen bei +1,8 °C bzw. +1,7 °C. Nach

ziemlichen |

|

|

| |

|

Ausschlägen in den

vergangenen beiden Jahren pendelte sich der September in Sachen Niederschlag

diesmal |

|

|

| |

|

mit +4 % Abweichung recht

gut am Durchschnitt ein. Regional gab es aber deutliche Unterschiede.

Von |

|

|

| |

|

Vorarlberg bis

Oberösterreich fehlte ein Achtel bis ein Drittel. AM trockensten war es dabei

im Flachgau, Inn- und |

|

| |

|

Hausruckviertel mit

Defiziten bis zur Hälfte des Üblichen. Relativ betrachtet

niederschlagsärmster Ort war |

|

|

| |

|

Mattsee mit einer

Abweichung von -48 % (60 l/m²). In Mattsee verlief bereits der August

historisch trocken. Im |

|

|

| |

|

Tiroler Oberland und vom

Pinzgau bis zur Weststeiermark fiel die Bilanz ausgeglichen aus. Im Süden

ging der |

|

|

| |

|

September aufgrund von

Italientiefs mit Überschüssen bis zur Hälfte vorbei. Einen Fleckerlteppich

hinterließ der |

|

|

| |

|

Niederschlag im

Nordosten. Zwischen einem Drittel zu wenig und der Hälfte zu viel fand sich

hier alles vertreten. |

|

|

| |

|

Lokal regnete es im Wald-

und weinviertel teils sogar das Doppelte des Solls. Nassester Ort war

Mönichkirchen |

|

|

| |

|

(Niederösterreich) mit

205 l/m². Die Sonnenscheinbilanz fügte sich mit -6 % ebenso gut in die

Statistik ein. Die |

|

|

| |

|

Sonne schien meist

österreichweit im erwartbaren Bereich. Einzig ganz im Westen und lokal im

Süden gab es |

|

|

| |

|

Einbußen bis zu einem

Drittel. Sonnigster Platz war Andau (Burgenland) mit 210 Sonnenstunden. |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Der September beließ es

heuer in Hintersee wieder rein beim flüssigen Niederschlag. Die

Schwankungsbreite, |

|

|

| |

|

die wir seit 2023

erlebten, war dabei schon enorm. Nach dem zweittrockensten September 2023 mit

67 l/m² |

|

|

| |

|

folgte im Vorjahr der

neue Rekord mit 517,5 l/m². Dieses Jahr war der September in der

Ladenbachmetropole mit |

|

| |

|

171,5 l/m² bei einer

Abweichung von -23 % wieder auf der unterdurchschnittlichen Seite, die ihm

einen Platz im |

|

|

| |

|

unteren Mittelfeld

einbrachte. Hinten dran nun die September aus 2015 (145 l/m²) und 2005 (144,5

l/m²). Der |

|

|

| |

|

regen verteilte sich im

heurigen September auf 16 Regentage (+2 Tage). Am meisten regnete es mit 45

l/m² am |

|

|

| |

|

16. September. Dagegen

blieb es vom 17. Bis 22. September 6 Tage hintereinander trocken. |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Die Gewittertätigkeit war

im September erwartungsgemäß in ihrer Quantität überschaubar. Die

einzelnen |

|

|

| |

|

Entwicklungen hatten aber

durchaus Potential. AN 4 Gewittertagen zogen ebenso viele Gewitter über

das |

|

|

| |

|

Gemeindegebiet. Die

heftigste Konvektion werkte am Abend des 15. Septembers. Steife bis

stürmische |

|

|

| |

|

Windböen trieben

wolkenbruchartigen Regen über das Land, der mit den anschließenden

starken |

|

|

|

| |

|

Kaltfrontschauern des

Sturmtiefs „Zac“ bei Schottland bis zum Morgen eine Regensumme von 45

l/m² |

|

|

| |

|

akkumulierte. Gräben und

Bäche führten aufgrund der Niederschläge ein leichtes Hochwasser. |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

Meist seichter Wellengang

herrschte im September bei den Temperaturen. Diese blieben über den

ganzen |

|

|

| |

|

Monat gesehen ohne große

Ausreißer nach oben oder unten. Jedoch geschah dies auf einem

durchgehend |

|

|

| |

|

leicht (erste Dekade) bis

markant zu warmen (zweite und dritte Dekade) Niveau. So betrug das

Monatsmittel mit |

|

|

| |

|

12,8 °C bei einer